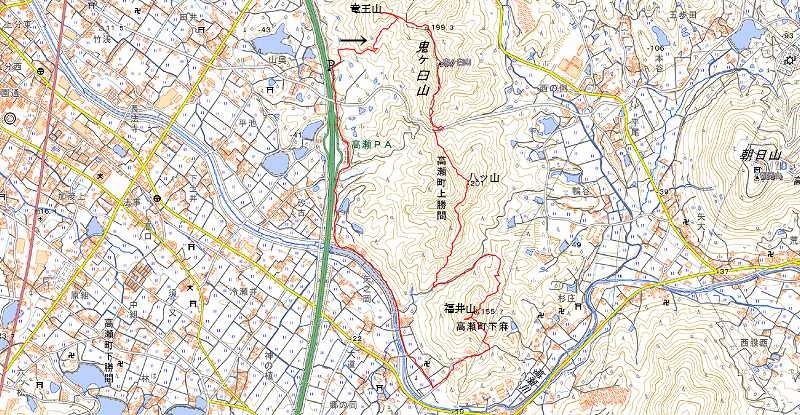

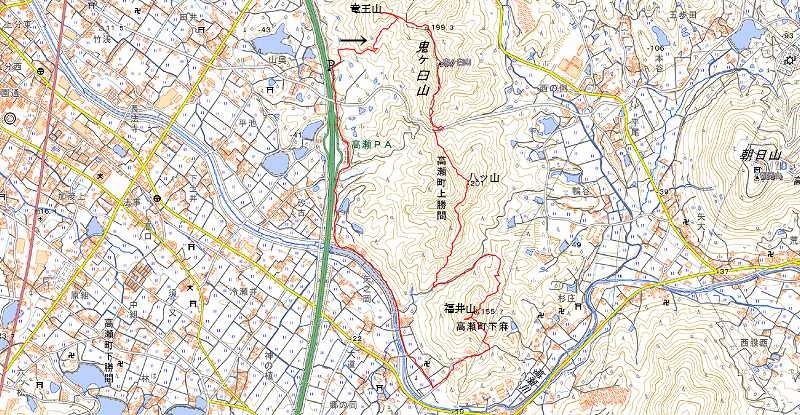

登り納めは、讃岐の里山

西讃のまほろばの風景を楽しみながら、高瀬町の四座を縦走します

P

(10:00)〜(10:03)山奥登山口

〜(10:22)竜王山

〜(10:40)△鬼臼山

(10:50)〜

(10:57)鬼ヶ臼山

〜(11:10)旧登山口

〜(11:23)八ッ山

〜(11:48)矢ノ岡登山口

(11:55)

〜(12:17)福井山

(12:24)〜(12:43)大道登山口

〜(13:20)P (3時間20分)

車を停めた側道から数分で、山奥登山口

「ふるさとふれあいの森整備事業」の案内板を見て、左に入ります

貸し切りの「竹林の小径」をゆく

風に揺れて竹が擦れ合う音が聞こえるだけ、

つい先日歩いた嵯峨嵐山の「竹林の小径」の賑わいとはまた違い、良い雰囲気です

「町道鬼の釜石」からの道を合わせ、「←鬼ヶ臼500m」に従い進む

山神大明神の扁額がかかる鳥居

此処は、竜王山、鬼ヶ臼山、末登山口、山奥登山口の四差路

先ずは手前、「←りゅうおうさん」の急坂を登ってゆく

石祠を過ぎれば、竜王山(168m)

西に僅かに眺望があります

竜の山で、まさかの干支送り

巳さん3日ほど早いよ

それにしても、今年は「まさか」の多い一年でした

四差路まで引き返し、鳥居を潜って鬼ヶ臼山へ

高瀬、詫間を取り囲む山々

どっちを見ても、まほろばの風景が広がっています

弥谷山、天霧山、そして五岳山の雄・我拝師山や火上山、中山

この山並みのランドマーク、「鬼ヶ臼」

三豊平野を見下ろす巨岩には注連縄が張られ、基部には祠が祀られている

四等三角点 鬼臼山(199.32m)

東には、里山の大将、象頭山(大麻山)

松の向こう、これから向かう鬼ヶ臼山が手招いている

鬼ヶ臼山(利照寺山)209m 山塊の最高点です

ロープが設置された急坂を下る

鬼ヶ臼山旧登山口に下り立ち、町道田井本谷線を西へ50mほど歩けば

八ッ山登山口がある

八ッ山(201m) 地元では「やっちゃま」とよばれているとか

説明には「天正の時代、長宗我部氏により落城した福井城城主の娘、

八ッ姫の最期を哀れんで、福井山に連なるこの山をいつしか「八ッ山」と呼ぶようになった」

朝日山(左)、傾山 奥に竜王山

田園風景の中を走る高松道が鳥越山(左)と眉山の鞍部を突き抜け

その奥に、四国中央市の煙突が見える

急坂を下り

矢ノ岡登山口に下り立つ

林道を300m位東進し、分岐を右折すると「地鎮神社」の鳥居

急傾斜の参道を登ると、地鎮神社の石祠

祠の右奥から、登山道に入る

「←大道登山口」、「福井山頂上↑」 の表示が無ければ、見落としそうな分岐

福井山頂上を目指し、竹林の急坂を登ってゆく

竹林が切れると次第に斜度を増し、今日一番の急登でした

福井山(四等三角点 大道山 155.66m)

上から投石されながら、あの急斜面を駆け上がるのはちょっと難しい

難攻不落の城(砦)のように思えたけど、長宗我部軍の数の力に負け落城したそうです

説明には「天正七年(1579)春、その日は花見の宴が催されていた。

長宗我部軍は30,000の兵を従え、火縄銃等の最新兵器も携えていた。

迎え撃つ福井軍は援軍合わせて僅か1,000で降伏する事なく全滅。

家族と共に幼き八ッ姫も戦禍に巻き込まれた。」とある

西側の展望所(みはらし台)より、高松道が走る高瀬町や

七宝山系、先日歩いた博智山、妙見山方面を見る

傾山を見ながら、ロープ場を下りてゆく

大道登山口に下りてきた

歩いた山々を見ながら、

高瀬川沿いを歩く

冬耕に勤しむ畑では、瑞々しい白菜が出番を待っている

冷たい風に晒され身体が冷えたから、今夕はお鍋で温まろうかな〜

今年も残すところ後三日、佳いお年をお迎えください

歩いた道 ホーム