明けましておめでとうございます

今年の干支、乙巳(きのとみ)は新しい挑戦を表しているそうです

変わり映えもしませんが

いつまでも好奇心は忘れず、ロマンの山旅を続けたいと思っています

今日は幻の王国・邪馬台国伝説が残る神山町を尋ねます

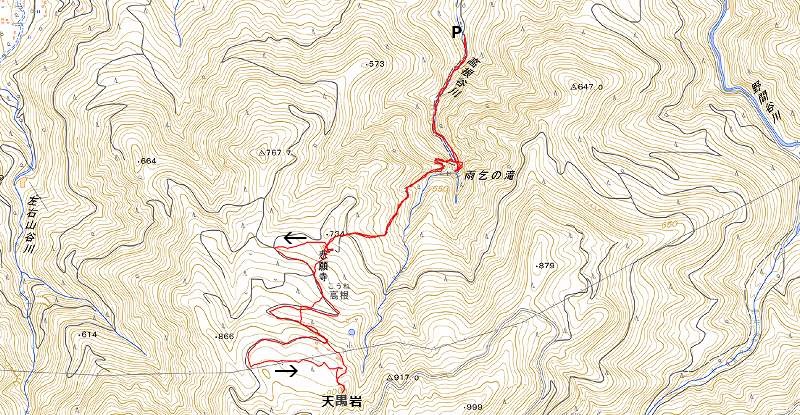

雨乞の滝から高根悲願寺の道は

2014年2月に尋ねて以来、11年振りです

駐車場

(8:15)~(8:40)雨乞の滝

(8:51)~(9:31)高根悲願寺

(9:45)~

(10:22)車道分岐

~(10:43)天禺岩

(10:55)~(11:19)高根悲願寺

(11:33)

~(12:05)雨乞の滝

~(12:26)P (4時間10分)

寄居集落にある高根山悲願寺への道標

「是より二十七丁、麓に雨乞瀧有」

今は、「四国のみち」10(柴小屋・旭ヶ丸分水嶺のみち 33.2㎞)に指定されています

見事な石垣を見ながら、高根谷川沿いを走る

最奥の住宅の壁に掲げられた

「邪馬台国 卑弥呼の大山城遺跡と言われる高根山城へのみちしるべ」

今日は、雨乞滝~高根悲願寺~天

禺岩を歩きます

「雨乞の滝」駐車場

数々の滝を楽しみながら、高根谷川沿いを遡ります

「うぐいす滝」

「不動滝」

「不動滝」上で、大玉石の巨岩を背に鎮座するのは

お不動さんかと思いきや、なんと、おタヌキさんでした

「地獄淵」を恐々覗き込む

「もみじ滝」

「観音滝」

日本の滝100選にも選ばれている「雨乞の滝」

豪快に落ちる右側が雌滝で、左側が雄滝です

高根悲願寺(邪馬台国)を護る阿形、吽形といったところでしょうか?

滝には龍王神と不動尊が祀られており

昔から日照りが続くと、村人が蓑笠をつけ鉦や太鼓をたたきながら

踊りを奉納し、雨乞いをしたそうです

東屋横の急坂を登ってゆく

滝までの道に比べたら、倒木等もあり少し傷んでいる

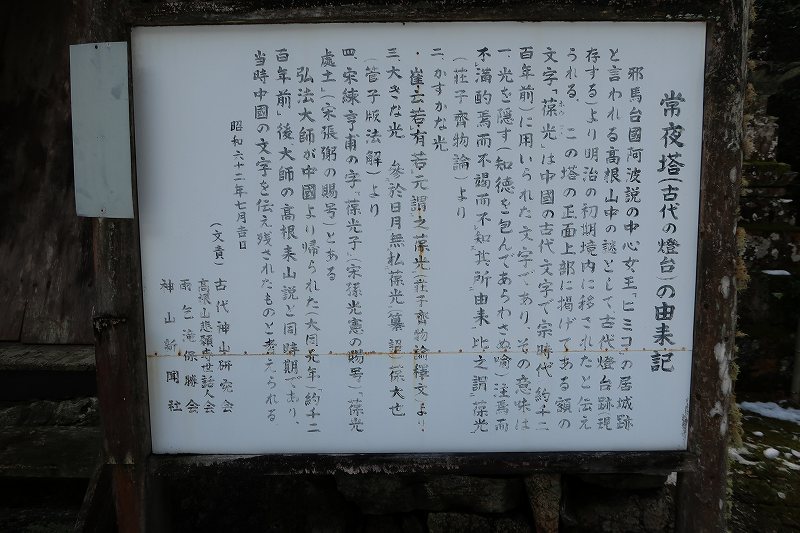

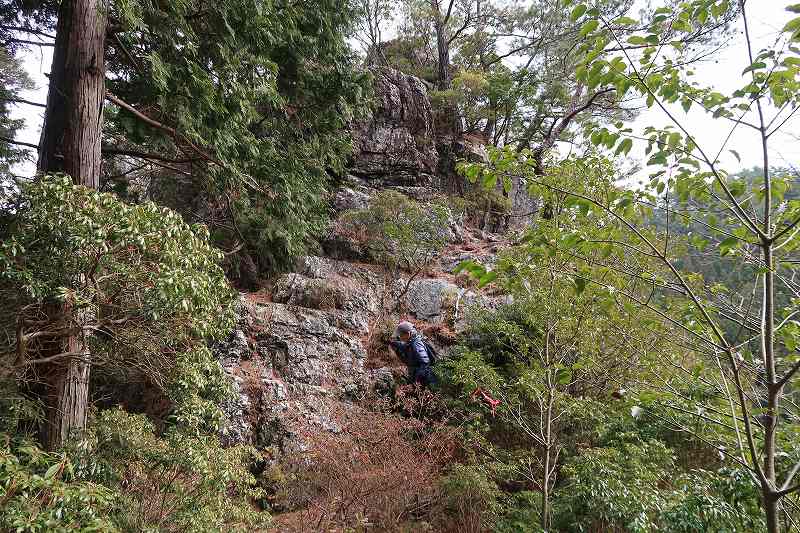

狭い峡谷にそそり立つ大岩壁につけられた道を登る

邪馬台国ロマンを尋ねるのも楽じゃありません

雌滝の落ち口上部付近を過ぎると緊張が解かれ、植林帯を緩やかに登る

気になる岩窟、ちょっと覗いてみました

整然と積まれた石垣を見て、

林道を横切り、谷を詰めてゆくと

山門の

仁王像が迎えてくれる

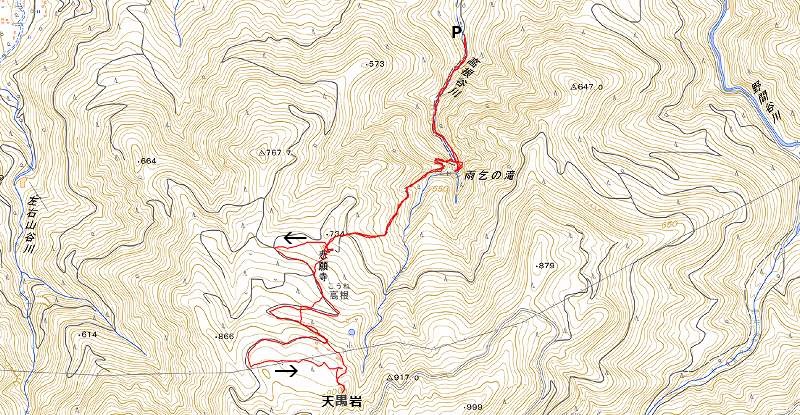

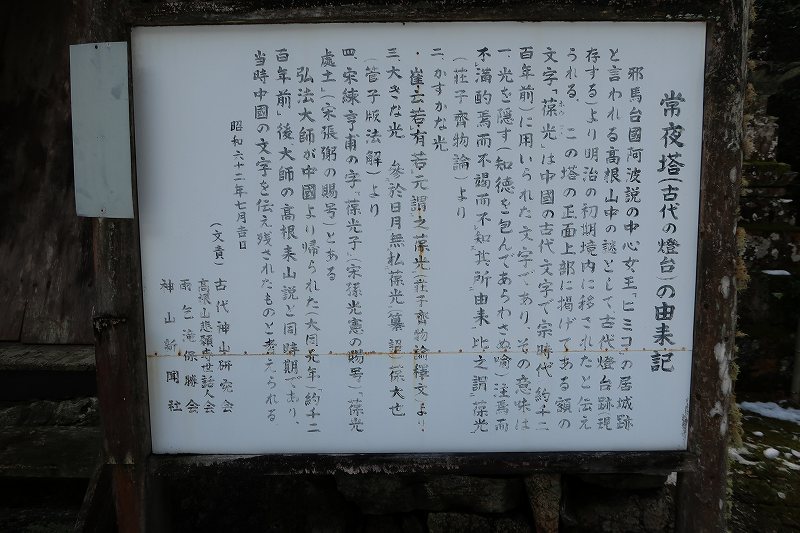

卑弥呼の宮殿跡と伝えられている高根悲願寺の、本堂と二重燈籠

古代ロマンの雰囲気が漂っています

天照大神や神代十二神も祀られている

高根山中より、明治の初期にここに移されたと伝わる

南山林道を折り返しながら進む

「天

禺岩→」の道標に従い、林道から分かれ鉄塔保線路をゆく

(復路は、「スキー・キャンプみやま村」の建物前を通り車道に出ました)

鉄塔横を過ぎ、

何でしょう?

天

禺岩への道標は林道分かれにあっただけ この辺りで道が怪しくなってきた

巨岩だから直ぐに見つかるだろうと思っていたんですが・・・

雪の中をウロウロしていたら、建物背後に出た

引き返し藪っぽい凹部を登ってゆくと、左側に参道を思わせるような道が見える

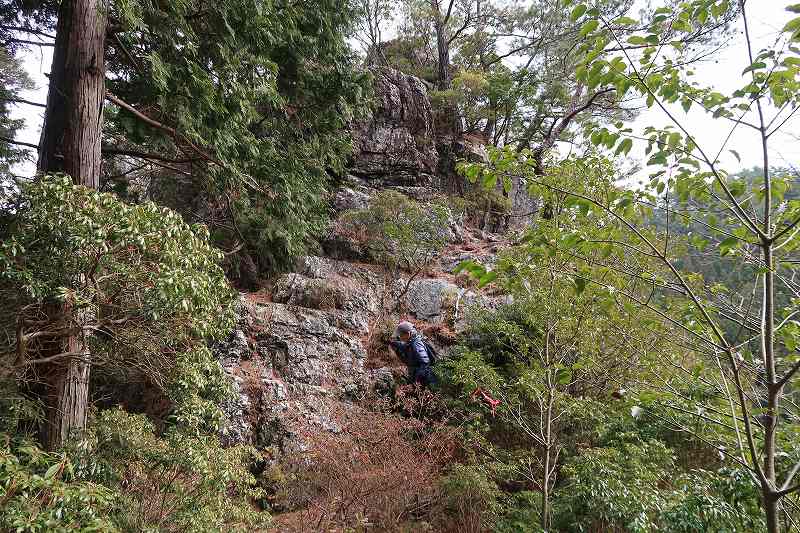

その突き当りに、「天

禺岩」! (標高910mのコブ)

まさしく、神の

鎭り座す磐座です

巨岩の基部を右に進みます

此処からなら、上がれそうです(右に落ちたらアウト)

途中、一休みして

南側、旭丸(1232m)方面を見る

植林帯に見える巨岩をズームすると

卑弥呼の祈所と伝わる「台石」です

「天禺岩

「天禺岩」の天辺に、龍神さんが祀られている祠が在るそうですが

ロープでも無いとよう上がりません

残念ですが、今日はここまでにして引き返します

先ほど見えた建物の方へ、広い道を下ってゆく

「スキー・キャンプみやま村」の看板が建つ建物前に出て、車道を下ると

ほんの3分で、

林道に出ました(上写真振り返る 左奥から下りてきた)

コーナーに「南山林道」の表示がある

往路はここを右に曲がって10分弱林道を進み、道標に従い鉄塔保線路に入りました

何度か林道をショートカットしながら

静寂の高根悲願寺へ、裏から下り立つ

軽くお昼を済ませ、振り返りつつ高根悲願寺を後にする

対岸の迫力ある大岩壁を見ながら下って

再度「雨乞の滝」へ寄る

優美に流れ落ちる滝音が、卑弥呼の祈り声のようにも思えます

この滝奥の閑かな山中に、古代ミステリーロマンがいっぱい眠っていました

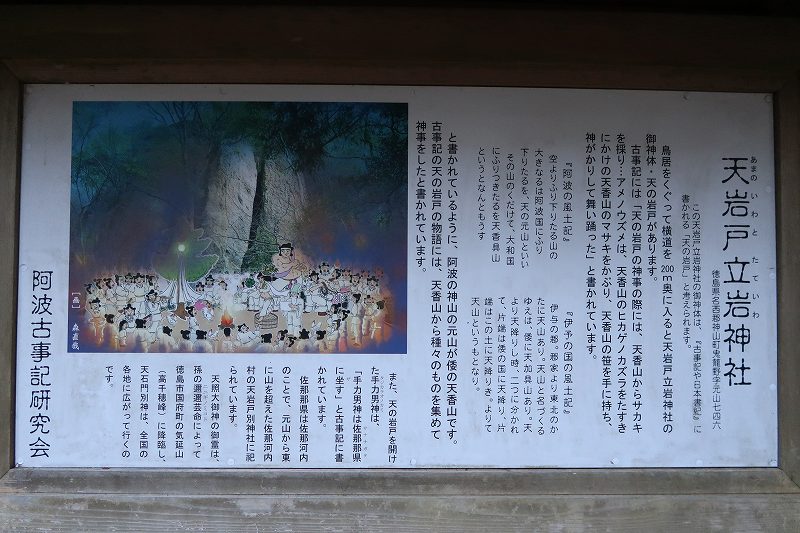

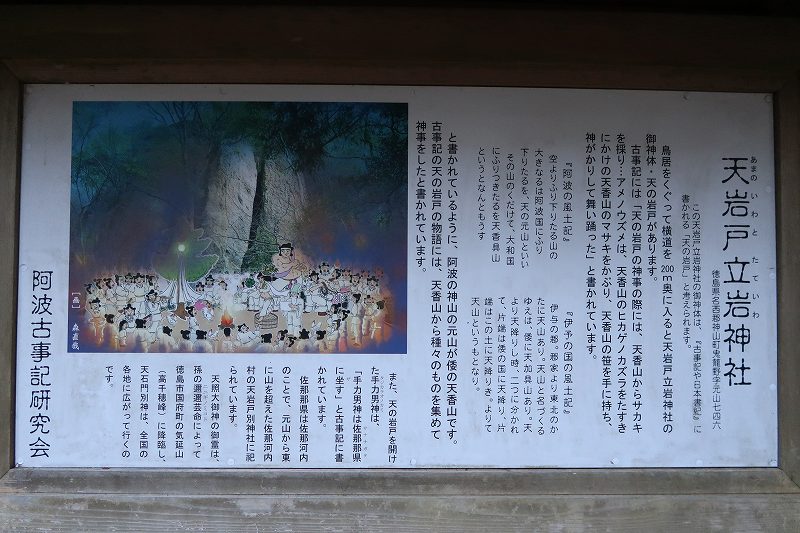

さて、神話の世界のことではありますが

天照大神の天岩戸伝説は、卑弥呼が国を治めていた3世紀頃のことです

卑弥呼と天照大神が同一人物だと言う説もあるそうですが・・・

続いて、元山の

天岩戸立岩神社を尋ねます

鬼籠野(おろの)で国道438号から分かれ、南へ6km

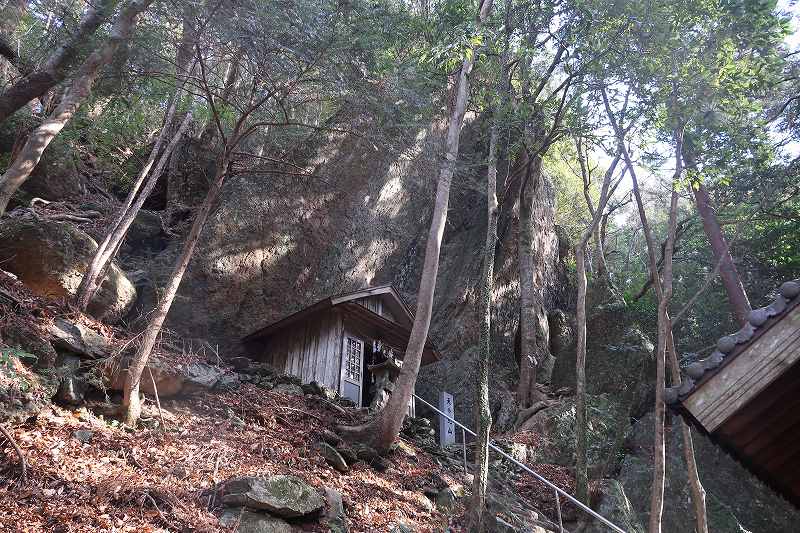

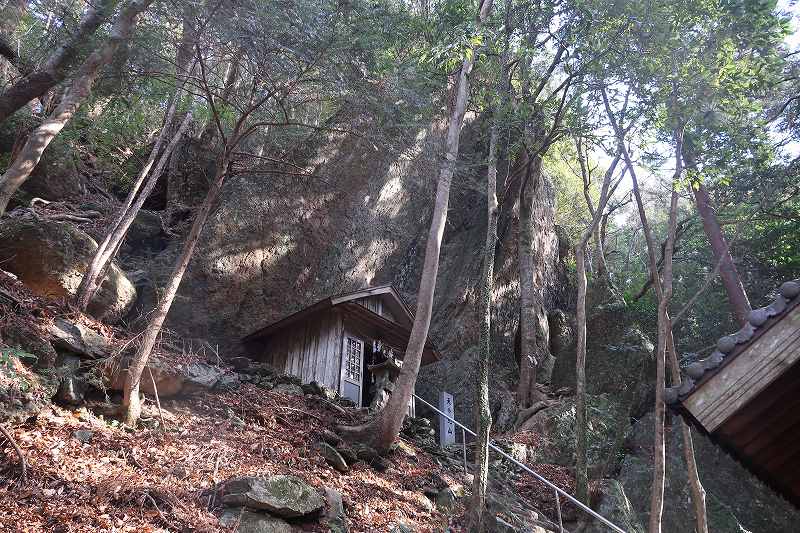

車道脇に鳥居と説明板があります

風の神が祀られている神社だからか、吹き曝しの参道は寒かったです

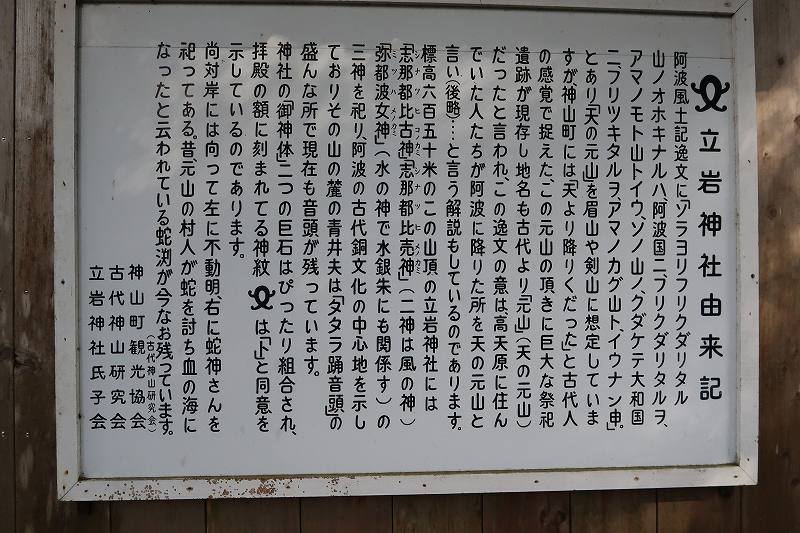

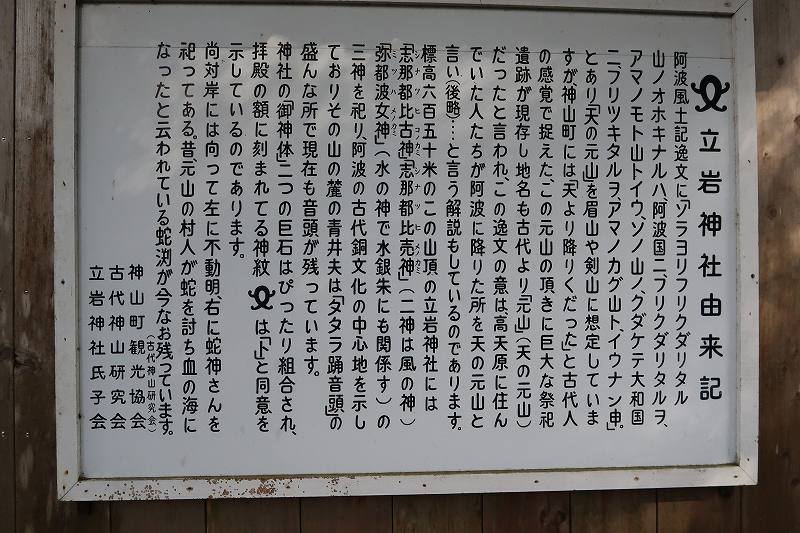

風の神と水の神が祀られた立岩神社

その背後に、天岩戸を思わせる御神体が聳える

阿波風土記に拠れば、高天原の神々が降臨された所として「天の元山」と謂い伝わる

天岩戸の横をすり抜け、祭祀遺跡が在ったという頂上へ向かう

結構な急坂です

平らな頂上部で、四等三角点立岩(608.77m)を探したけど

落ち葉が深く積もって見当たらない

立岩神社向かいの山に祀られた蛇神さん

この辺りが、立岩神社由来記に載る蛇渕でしょうか?

岩の上に不動明王が祀られている

新年早々、神山町の奥深い神秘に触れた山旅でした

歩いた道 ホーム