先週の神山町・高根悲願寺に続き

八倉比売(八倉姫)=天照大神=卑弥呼ということにして、

もう一つの阿波邪馬台国伝説の地を尋ねます

日本最古の歴史書(神話も含む)は、八世紀初めに編纂された「古事記」なので

邪馬台国ロマンが、現代の人々を解けないパズルへと誘います

「記録無き時代の日本」を知る手掛かりは、三国志時代の魏の歴史書「魏志」

その中に記された「倭人伝」により、三世紀の日本を伺い知ることができる

(抜粋要約)

「倭国は、真珠・青玉を産し、丹(あかつち)があり、気候は温暖である。

争乱後、人々に乞われて女王となった卑弥呼が、邪馬台国・七万余戸を治める。

女王は鬼道に仕え、よく衆を惑わせた。何かあると骨を灼き、占いをして吉凶を知る。

夫はなく弟がいて、扶けて国を治めた。女王となった卑弥呼の姿を見たものはなく

婢千人が仕え、宮室、楼観、城柵を巡らし、武器を持った兵士に護られる」

卑弥呼略年譜

170〜180年 男王が治めていた倭国に争乱が起こり、そののち卑弥呼が女王となる

239年 女王卑弥呼は魏に使節を遣わし、生口(奴婢)や斑布(はんぷ)を朝貢する

240年 魏の天子からの詔書(親魏倭王の称号と金印紫綬)、下賜品がもたらされる

240〜248年 この間に、卑弥呼死す。直径百歩余(150m)の大きな塚に埋葬される

気延山西麓、石井町石井に鎮座する矢倉姫神社

境内から、古墳時代中期と思われる箱式石棺が三基出土したそうです

「天石門別矢倉比売神社」との繋がりは・・・?

国府町早淵に在る

「矢野神山 正一位 天石門別矢倉比売神宮」の鳥居

鳥居から西を見れば、赤白鉄塔が建つ気延山

その南麓尾根である杉尾山に矢倉比売神社が鎮座する

木製の鳥居はかなり傷みが激しいが、神額は風格を感じさせる

因みに、正一位の神階は元暦二年(1185)に授けられたそうです

鳥居から真西に600mくらい進むと、「天石門別矢倉比売神社」の石柱

神社へと続く長い参道が在ったと思われます

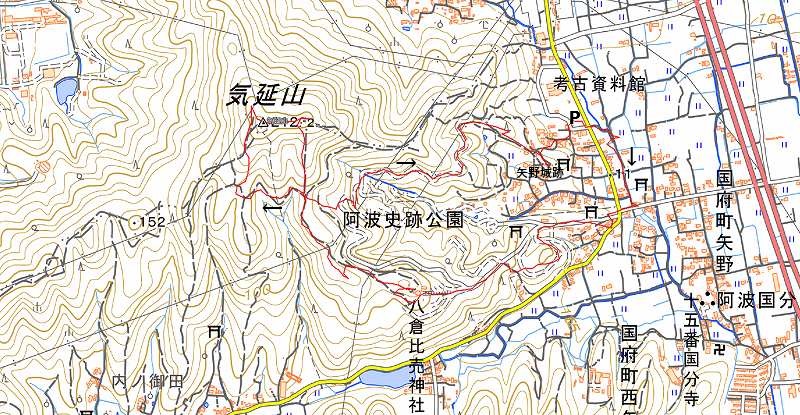

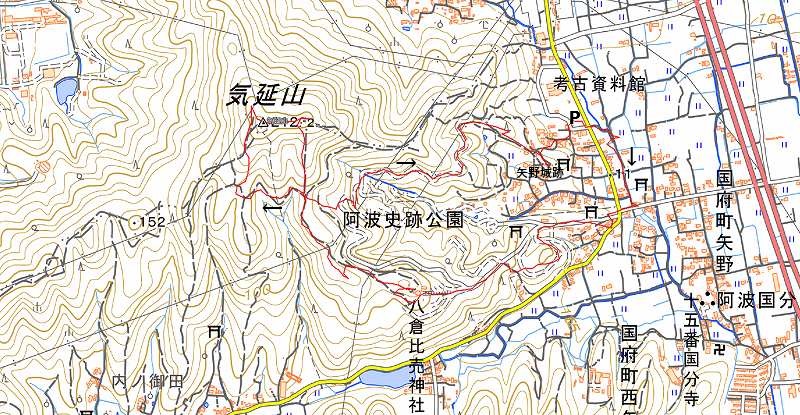

彼方此方に寄り道していて遅くなりましたが、史跡資料館に車を停め歩き始める

二人とも帽子を忘れ、頭が寒いです

史跡資料館P

(9:15)〜(9:46)矢倉比売神社本殿・奥之院

(10:01)〜(10:15)五の辻

〜(10:31)紅白鉄塔

気延山

(10:45)〜(10:58)五の辻

〜(11:06)車道

〜(11:35)矢野城址

(11:40)〜(11:45)P (2時間30分)

矢倉比売神社の東に在る、伊魔離神社

天照大神の葬儀をしたときに道案内の先導をしたのが

此処に祀られている国津神・伊魔離神だったとか?

二基の鳥居を潜り神域に入る

参道脇に祀られた、箭執(やとり)神社

ご祭神は、天石門別神とも云われる櫛石窓命(くしいわまどのかみ)と豊石窓命(とよいわまどのかみ)です

また少し先に、岩戸を開けた手力男命(たぢからお)と

岩戸の前で踊った天宇受女命(あめのうづめ)が祀られた松熊神社が在ります

参道右に宮谷古墳

「気延山古墳群」の中でも最古級の前方後円墳です

卑弥呼が魏からもらったともいわれる「三角縁神獣鏡」3点が発見された

石段を上がってゆくと、木の鳥居

朝練中の生徒さんが、気持ち良い挨拶を残して駆け下りてゆく

それにしても、何度も上がったり下ったりハードな練習です

式内大社・阿波国一宮の「天石門別矢倉比売(あめのいわとわけやくらひめ)神社」社殿

天照大神の別名である、大日靈女命(おおひるめのみこと)がご祭神で

初めは気延山の山頂に在り、後に杉尾山をご神体山として現在地に鎮座したそうです

境内左奥から「気延山→」に従って進み、矢倉比売神社一号墳の上に駆け上がると

奥之院、五角形の石積磐座に石祠が鎮座する

祠の中には鶴石亀石のつるぎ石が祀られており、卑弥呼の墓とも伝わるそうです

九州説と畿内説が有力と思われている邪馬台国が

阿波の地に在るとすれば、ロマンですねぇ

(見落としましたが、社殿右裏から参道がありました)

「五つ辻」手前から、右奥に剣山系の山々を見る

ベンチがたくさん置かれた「

五つ辻」

気延山山頂、気延山頂迂回路、大泉神社、展望台・資料館、矢倉比売神社の道標がある

左の気延山頂迂回路を取り、正面の道を下りてくる予定です

散策コースの案内図もある

左に、

昨年歩いた内ノ御田からの道を合わせ、右へ(写真振り返ってます)

厳めしいお顔のお不動さん

赤白鉄塔で水分補給してから、気延山(四等三角点 行者森 212.25m)

役行者が祀られており、修験の山の顔も持っています

東の峰に祀られた石祠

祠前の展望所から東方向へ下りてゆく道が開かれてますが・・・?

引き返し、五つ辻への道を下る

五つ辻から「大泉神社→」の道を下りてゆくと

直ぐに、鳥居が見えてきた

苔生した石祠の傍らに、「天の真名井」と呼ばれる五角形の井戸が在る

奥之院の五角形の石積磐座と言い、何か意味があるのでしょうか?

神社の直ぐ下で車道に出て、左に歩いてゆくとヒマラヤ桜

青空にピンク色が映えて可愛い〜♪

冬咲きの桜だそうですが、春を先取りしたような華やかな気分になりました

東屋から、気延山山頂方面を振り返る

東屋の直ぐ先が、展望場

眉山連山を背後に、まほろばの風景が広がっています

車道終点から細い道を下ってゆくと、奥谷一号墳(前方後方墳)

「矢野城址(城山神社)入口」標柱から、細い道を上がってゆく

鬱蒼と茂る木々に囲まれた古墳群の突き当りが

矢野城址

三好義賢の重臣、矢野駿河守を祀る城山神社が建つ

矢野城址下の凍った坂道は、ちょっと歩き難かったけど

車道に出て少し進めば、史跡資料館でした

阿波史跡公園のロウバイ越しに気延山を見上げ、今回の邪馬台国を後にする

帰りも、寄り道しながら

第十四番札所常楽寺 弘法大師が刻んだ弥勒菩薩がご本尊です

風格漂う本堂、大師堂にお参りして

本堂背後の山、延命山に祀られている新四国八十八ヶ所を巡ります

参道沿いの石仏を見ながら坂道を登ると、10分弱で延命山の頂上

新四国の石仏と一緒に、五重石塔と

安政二乙卯歳(1855)七月十日奉納の梵字が刻まれた板碑が祀られている

木々の間から気延山方面を見て、奥之院慈眼寺へ下りる

もう一箇所、気になるところに立ち寄ります

国生み神話に出てくるイザナミをご祭神とした伊射奈美神社(美馬市穴吹町)

イザナミが祀られる神社は、珍しいですが

延暦七年(788)に国司奉幣があり、貞観年間(859〜877)頃の創建と伝わる

今日も、ミステリアスな一日を楽しめました

歩いた道 ホーム