古代神話に誘われて、年明けから徳島通いが続いてます

今日はつるぎ町の「天の岩戸」へ

11年前に尋ねた時は途中で道を失い、強引にガレ谷を詰めてようよう辿り着いたけど

今回は、その検証も兼ねて歩いてみたいと思います

下宮神社

(8:58)〜(9:02)入山口

〜(10:08)鬼の岩屋

(10:17)〜(10:50)鳥居

〜(11:18)天の岩戸

〜(11:53)鳥居

〜(12:46)R438

〜(14:19)下宮神社

(5時間20分)

つるぎ町一宇中野の下宮神社

天照大神岩戸隠れの際、太占(ふとまに)を行った天太玉命他4神がご祭神です

因みに、太占とは牡鹿の骨を灼き割れ目の模様から吉凶を占うこと

駐車場に車を停め、参拝してから歩き始める

神社から国道438号を4分歩いて、入山口

石段を下り、貞光川に架かる橋を渡る

積もった雪が凍っていて、ちょっと歩き難い

すぐ分岐 古びた木の道標は直進を指示しています

地理院地図には左にも破線道がありますが、歩けるのかな?

暫くは、モノレール沿いを進む

橋から15分ほどでモノレールと分かれます 「←天の岩戸」の小さな道標あり

「ゆっくり行きよって」と、道を逸れたグランパがモノレールを追う

モノレールは直ぐ先で平井谷を渡り、巨大な岩屋前を奥に延びています

「天岩戸大神宮 是より1k余り」の標柱

直進道が在りますが、道標に従い左に振る

石屑道を枯枝葉が覆い、ゴジャゴジャ

道とは云い難いけど、道標が在りますので間違ってはないようです

植林が途切れた所で一時視界が開け、青屋根の民家が見える

この辺りに道標が在ったと思うんですが・・・?

綻び始めたミツマタの鑑賞より、まずは道探しです

雪の下に道が隠れて無いかな・・・?

前回同様、この辺りから怪しくなってきた

石積みを見ながら、もう少し上へ ここらで左に振ってみよう

ゴーロを抜けて

植林帯の急斜面をトラバース 道があるような、無いような

最後は、尾根に這い上がる

すぐ北側に「鬼の岩屋」

説明に拠れば、「大御神様が休憩された所で、5m位下に入口があり中は広場」だそうです

何となく先が見えてきたので、一安心

私たちも、天照大神さんに習って大休止としましょう

急坂で荒れてはいますが、道は広く参道を確信して登ってゆく

参道すぐ右上 尾根筋の岩場を歩いてみる

天の岩戸へと続く岩尾根です

北西に見える精悍な山は、津志嶽でしょうか?

尾根筋から分かれ、急斜面のトラバース道を行く

道がやや薄くなる 雪が多かったら、分かり難いと思います

道標に、ホッ!

小広い平地に石積みや住居跡が出てきて、小屋が残っている

宿坊が在ったんでしょうか?

作業道で切断され、分かり難いところがありましたが

神社の参道石段に辿り着きました

左下の疑木の階段を上がってきて、林道天ノ岩戸線に出る

前回、この階段を見て集落跡まで参道が続いているかと思ったけど

林道が出来て、あまり歩かれなくなったからか

参道と言える道は、ほぼ無くなりつつある、ということが分かりました

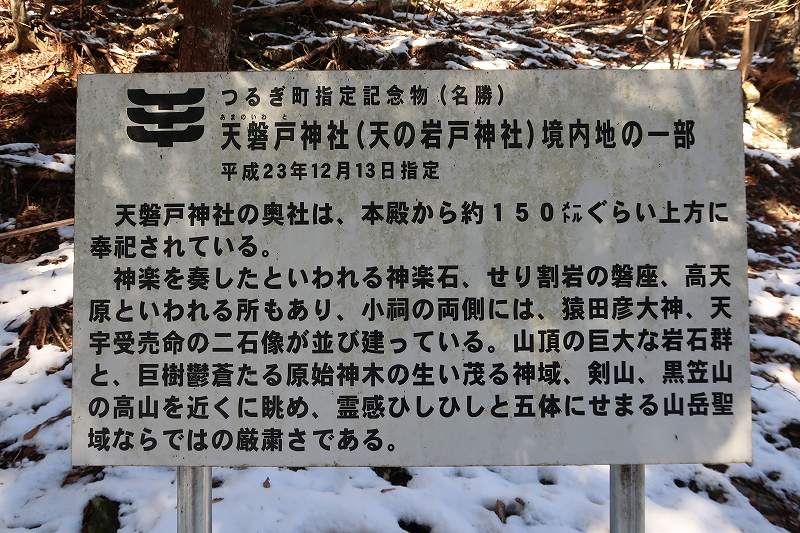

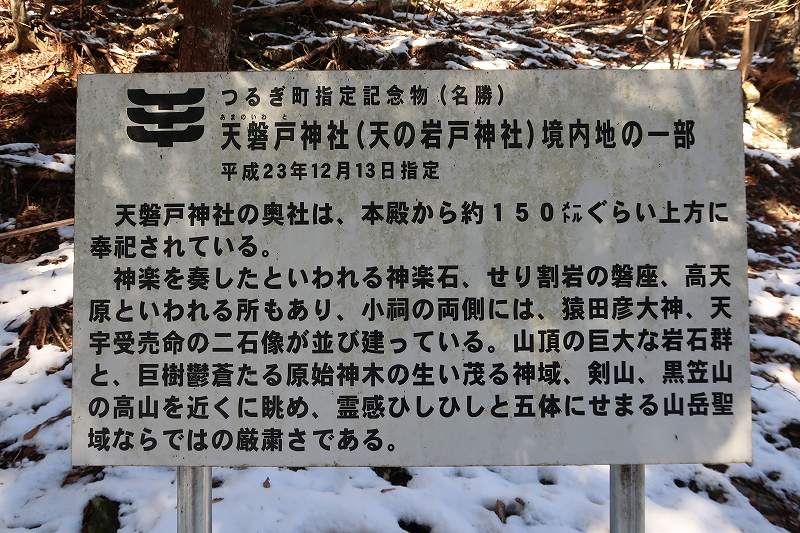

鳥居を潜り石段を登ると、天磐戸(天の岩戸)神社

天照大御神と手力男神が祀られている

拝殿左から天の岩戸へ向かいます

辺りは神聖な空気に包まれています

巨岩が目立ち始め、丸や三角の型が繰りぬかれた岩が祀られています

この丸型は太陽神を表しているような気がしますが、祭祀に用いられた岩なのかもしれません

踊り終え、安堵の表情の天宇受売命 品の良いお顔です

参道を挟んだ右側に、夫の猿田彦神が優しそうな眼差しで立っている

立ちはだかる神楽石

舞台の下に設置されている説明板の文字は、消えていて読めません

凍り付いた隙間を上がって

神楽石に立つ 微妙な傾斜です

江戸時代の上期より、年に一度神楽歌と舞が奉納されていたそうです

神楽石前の巨大な門岩横を上がると

天磐戸神社奥社

岩戸が僅かに開き、今日は冬の陽が洞窟に差し込みます

神秘に満ちた洞窟の奥行は9mもあるとか

奥社左を回り込み883mpに立ちたいんですが

「ご神体の上です 立入禁止」と書かれているので遠慮します

ピーク北面の急崖に、天石戸別神社(あまのいわとわけじんじゃ)

天磐戸神社と洞窟が繋がっているんでしょうか?

天石戸別神社から尾根を西へ

北斜面は絶壁 滑ったら50m余は転げ落ちそうです

巨樹鬱蒼たる原始神木の生い茂る神域です

尾根は△1209.6mへと続いています

前回はすり鉢状のガレ谷を詰め、この先に出て岩戸を探しウロウロしました

北斜面を覗き込み、ようこんな所を這い上がってきたもんだと、今更ながら呆れます

神社手前の陽だまりで昼休憩をし林道に下りる

植林の隙間に、八面山

グランパは、登山道の再検証に往路を戻りたいそうですが

折角の好天気なのに、うっと暗い急斜面ばかりでは嫌!

と、展望を楽しみながら、のんびり林道を帰ることにします

路面の黒いところは凍っていてツルツル、足元注意です

法生谷川に架かる橋を渡った後、林道を登り返すと

四等三角点「漆野瀬」 837.44m

丸笹山、赤帽子山の嫋やかな稜線 高天原の雰囲気を感じます

フキノトウやフクジュソウは、未だかなとキョロキョロしたけど

少し寒さが緩んだとはいえ、寒の内のこの時期では無理でしょう

葛籠堂のヘアピン付近をズーム

誰かに見られてる気がして山際を見上げると、ニホンカモシカ!

アマテラスが、タケミカズチへの使者として送った鹿の神アメノカク登場といったところです

振り返ったら、ずっと見送ってくれてました

人が珍しいんでしょうか?

此処で、国道438号に合流です

剣山帰りの車が下りてくるのを避けながら

2時間半近く、林道や車道を歩いて下宮神社に帰ってきた

今日も、前回同様同じ場所で道を失い、

天の岩戸まで距離2km弱、標高500mほどを、2時間20分もかかりました

林道が通るまで、村人たちは急な参道を歩いて神楽奉納に訪れたのですから

それほどアマテラスは尊い神ということでしょう

古代神話ロマンのふるさと徳島の山歩き、

扉(岩戸)は開きましたが、奥が深くて出口は見えません

さて、気になっていたところに立ち寄りながら帰ります

国道438号沿いの「名勝 岩戸」

高越大権現一宇岩戸分霊所前の峡谷です

貞光川に架かる橋から岩戸を見る

大権現への赤橋を渡ってみたかったのですが、老朽化で通行止めでした

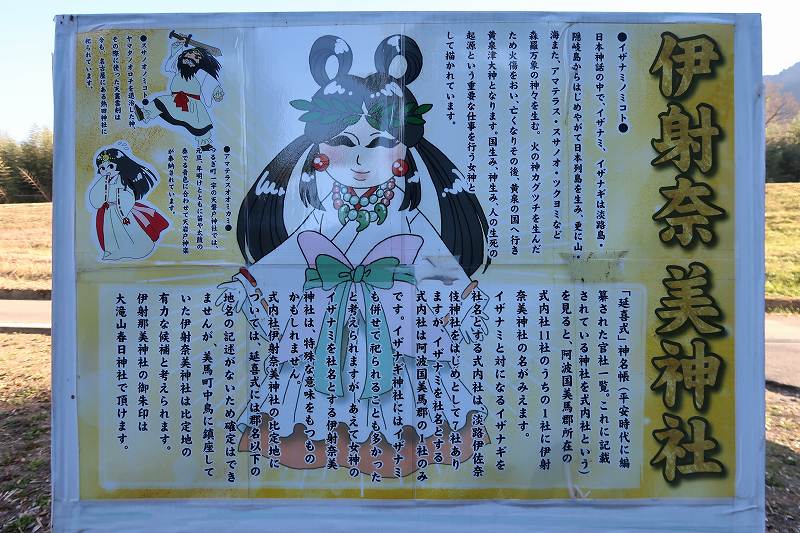

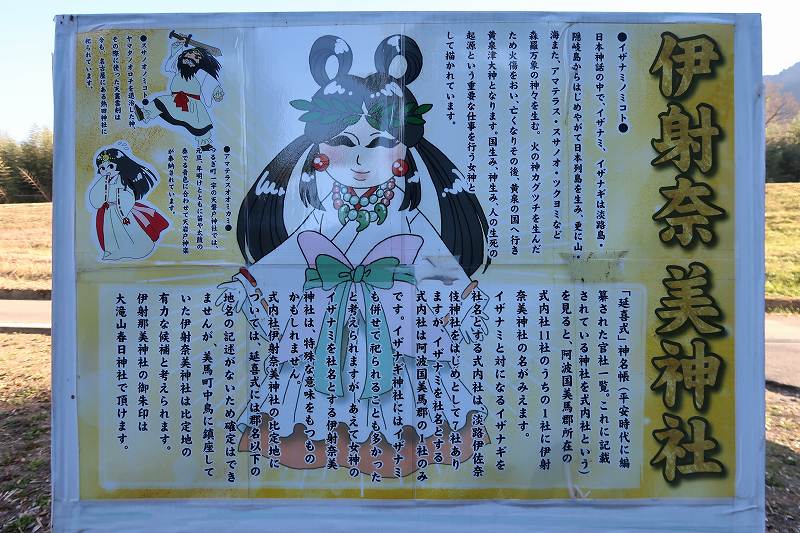

続いて、美馬町中鳥、伊射奈美神社

「古事記」に拠れば、イザナギとイザナミは大八島国始め多くの神々を生むが

イザナミは亡くなり、出雲と伯耆の国境にある比婆の山に葬られ

黄泉の国の黄泉津大神(ヨモツオオカミ)となります

可愛いイザナミさんが描かれた由緒には

「イザナミノミコトは、国生み、アマテラスなどの神生み

人の生死の起源という重要な仕事を行う女神です」と記されている

「史跡 中鳥渡し跡」

正徳二年(1712)頃から昭和50年(1975)まで、渡し舟が運行されていた

河原を歩いて伊射奈美神社源社跡へ 左の中州です

神社の近くに、中鳥城とか中鳥学校もあったとか

対岸の岩の上に「イザナミ神社元宮遥拝所」の鳥居が見える

荒れた竹藪に突入して道を探すが、竹や茨の攻撃に遭う

もう少し上流から入れるのかもしれないと思いつつ

またの機会として、引き返す

歩いた道 ホーム